人生を変える一筋の光 カラヴァッジョ作『マタイの召命』

巡礼路の終着点、イタリアの首都ローマ。そこには圧倒的な歴史の厚みが存在します。一歩ローマに降り立つと、いたるところで遺跡や教会が人々を出迎え、目の前に広がる歴史のスケールにただただ圧倒されます。そしてローマはもちろん芸術の宝庫でもあります。サン・ピエトロ大聖堂やシスティーナ礼拝堂、バロック時代の噴水や広場など、街がまるごと美術館のようです。本日は、そんなローマのコレクションからカラヴァッジョの名画をご紹介しようと思います。

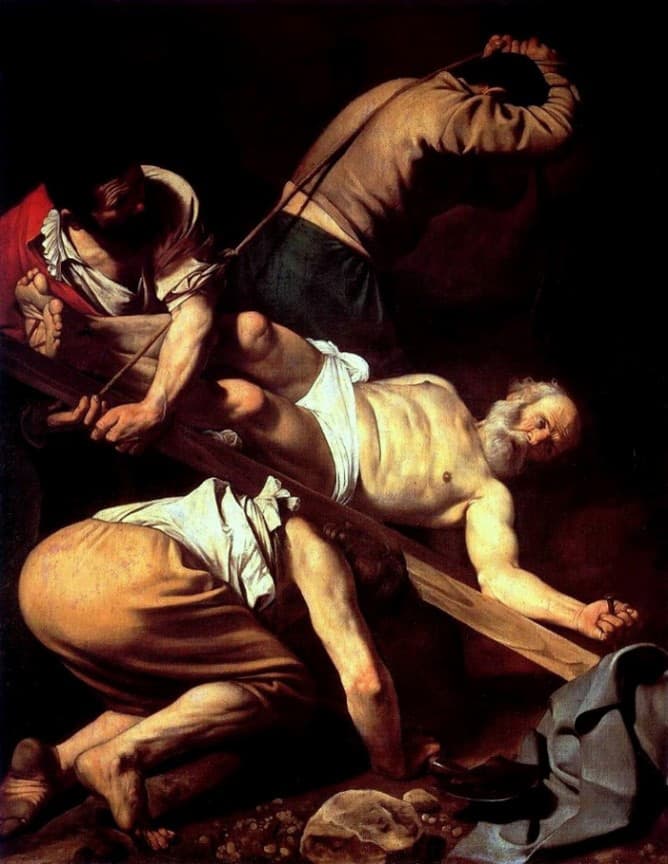

ローマの中心部にあるサン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会を訪れると、3枚のカラヴァッジョの名画に出会うことができます。これらは聖マタイの生涯をテーマにした連作で、『聖マタイの召命』『聖マタイと天使』『聖マタイの殉教』が並びます。この3点はこの教会のために描かれたもので、それぞれがカラヴァッジョの代表作でもあります。400年以上経った今も、当時と同じ空間で、しかも3枚揃って鑑賞できるという贅沢は、まさにローマが歴史と芸術の都であることの真骨頂と言えるでしょう。この3枚の絵の中から『聖マタイの召命』を深堀していきましょう。

光と影が語る「召命」の瞬間

『聖マタイの召命』は、キリストの12使徒の一人、聖マタイがキリストに召命される瞬間を描いています。召命とはキリスト教の概念であり、神が人に対して、特別な使命や役割を与えるために呼び出すことを意味します。この絵では、徴税人であり社会的に軽蔑されていたマタイを、イエス・キリストが「わたしについて来なさい」と導く、その瞬間を描いています。

画面の一番奥に座るのがマタイです。彼は部屋の一番奥に座り、訪問者に目もくれずに金勘定に夢中です。そんな彼を、画面右側に立つキリストが差し示し、マタイの仲間たちは「彼ですか?」と言わんばかりの驚きの表情を浮かべています。

ここで注目したいのは、光の表現です。舞台となる部屋はほとんど闇に包まれ、イエス・キリストの顔ははっきりとは見えません。目に入るのは、キリストの首筋、伸ばされた指先、そして頭上のニンブス(聖人を象徴する光の輪)だけです。ところが、その上には窓でもあるかのように、画面右上から一筋の強い光が差し込み、マタイのいる場所をまっすぐに照らし出しています。

日常をドラマへと変えるキアロスクーロのテクニック

カラヴァッジョは宗教画の登場人物を、伝統的に表現されてきたような神々しい姿として描くのではなく、日常の市民と同じような庶民的な姿で描きました。しかし、この「光」を巧みに利用することで、日常の一場面が「神聖な瞬間」として浮かび上がります。光は劇的な演出であると同時に、神の意志や運命の転換を象徴する表現として機能しているのです。

カラヴァッジョのこの劇的な光の表現は、イタリア語で「明暗」を意味する言葉「キアロスクーロ(chiaroscuro)」と呼ばれます。光の当たる部分と影の部分のコントラストを、極端と言えるほどに強めるこの技法をカラヴァッジョは生涯にわたり徹底的に用い、そのドラマチックな画面構成は多くの芸術家達に影響を与えました。

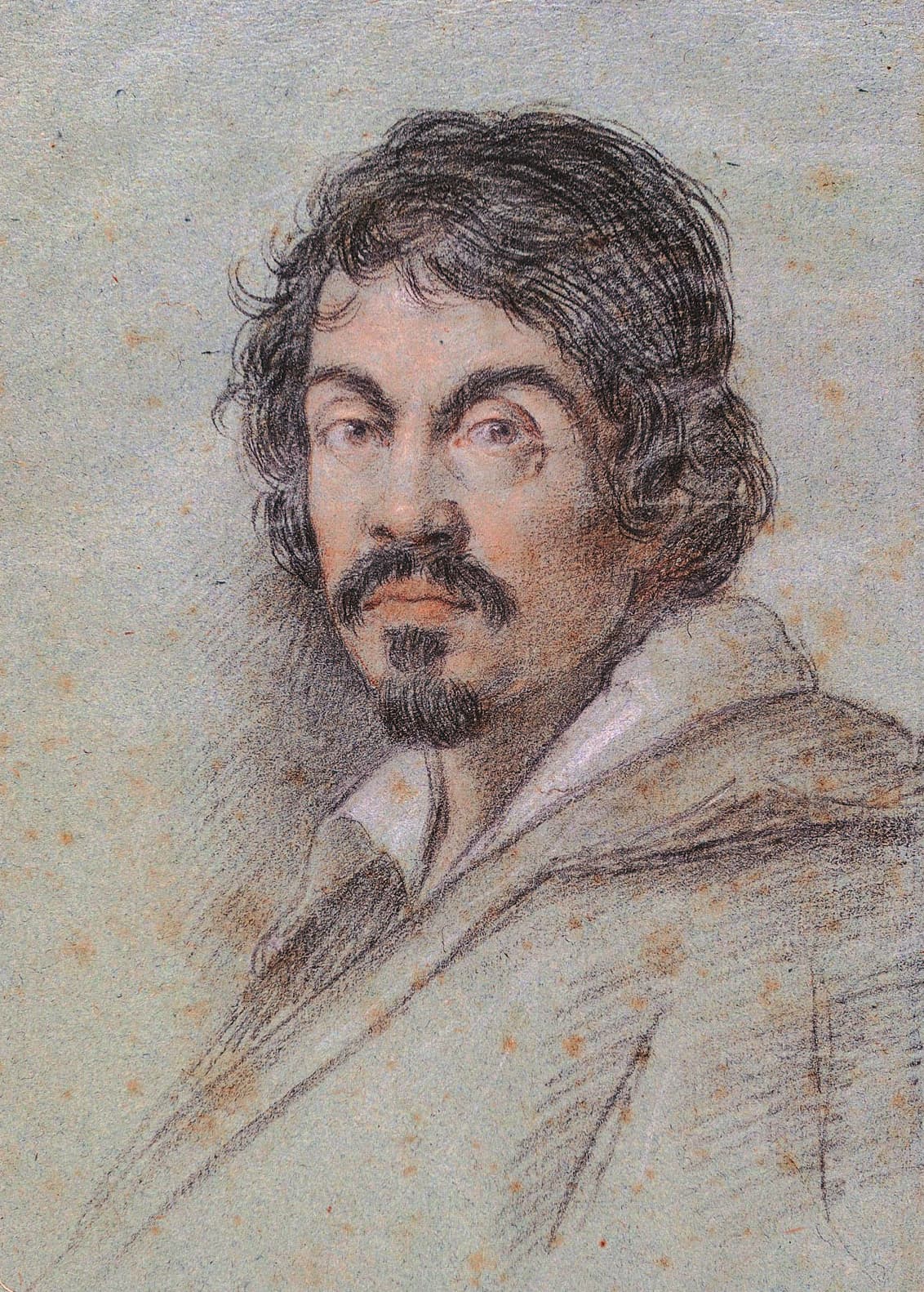

カラヴァッジョ、波乱の人生

『聖マタイの召命』は1599年、カラヴァッジョ(本名:ミケランジェロ・メリージ 1571〜1610年)が28歳のときに描いた作品です。イタリア北部のミラノ近郊で生まれた彼は、若いころから絵の才能を示し、修行を重ねながら画家としての技術を磨いていきました。

しかし、その性格は激しく、喧嘩や暴力沙汰をたびたび起こしたことでも知られています。実際にミラノでは役人に怪我を負わせ、ローマへ移り住むことになったと伝えられています。それでも、ローマに移ってからは次第に注文が増え、宗教画家としての名声を確立していきました。

《聖マタイの召命》はローマ移住後のカラヴァッジョを一躍有名にし、宗教画の分野で注目を浴びるきっかけとなった出世作として知られています。この作品以後、カラヴァッジョは急速に注目を集めました。特に宗教画の依頼が多く、教会や富裕層から注文を受けるようになります。裕福な家庭に生まれ、画家としても順風満帆のように見えるカラヴァッジョですが、短気で暴力的な性格のせいで彼の人生は波乱に満ちたものになりました。1606年にはついに殺人の罪を犯し、ローマから逃げることになるのです。その後ナポリやマルタなどを転々としながら作品を残しますが、1610年、39歳の若さで病に倒れ、この世を去ります。

再生と希望の象徴

出世作『マタイの召命』からわずか11年という短い人生でしたが、カラヴァッジョの作品は常にドラマチックで緊張感に満ち、それはまるで彼自身の波乱に満ちた人生そのものを映し出しているかのようです。画家としての卓越した技術に加え、人生経験や感情を作品に投影したからこそ、その迫力はいっそう際立つのでしょう。

だからこそ、《マタイの召命》の前に立つと鑑賞者はその世界に引き込まれます。社会から軽蔑されていた徴税人マタイが、キリストの一言で生き方を根底から変える―その決定的な瞬間が描かれているのです。目の前で繰り広げられるのは、再生と希望の物語。鑑賞者はその力強さに心を揺さぶられ、信仰や人生について改めて考えさせられるのではないでしょうか。

文責/アドマーニ

2025.07.23

オルヴィエートで出会う、肉体と魂のフレスコ画

丘の上の町、オルヴィエートの魅力 ヴィア・フランチジェナの終着点ローマから北に120キロ、電車で約1時間にあるオルヴィエートは人口2万人ほどの小さな街です。ティブル川を見下ろす高台に築かれたこの街は、古代エトルリア時代からの歴史を持ち、中世の風景を今もそのままにとどめています。鉄道駅からケーブルカ...

2025.03.20

ギルランダイオが描いたサン・ジミニャーノの小さな聖人

ギルランダイオの自画像とされる人物サン・ジミニャーノの街はヴィアフランチジェナの途中、トスカーナ地方を行く部分の真ん中あたりに位置する街です。以前のコラムで街の紹介をしましたが、中世の街並みを色濃く残すこの街は、全体がユネスコの世界遺産に登録されており、特に古い搭の立ち並ぶ「搭の街」として知られてい...

2025.02.13

遠近法マニア達の美術史 パオロ・ウッチェロ<サン・ロマーノの戦い>

パオロ・ウッチェロ<サン・ロマーノの戦い>1438年頃 ウフィッツィ美術館 フィレンツェ この絵は、実は3連作であり、物語を語るように並べて飾られるべき絵画ですが、現在はウフィッツィ美術館の他にロンドンのナショナルギャラリー、パリのルーブル美術館に保管されています。 描かれたのはシエナ近郊の...

2025.01.16

絵画に見るシエナ対フィレンツェ

【宗教画:6】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ ※カバーの絵:『受胎告知の天使を遣わす神』Giotto di Bondone ヴィアフランチェジナを巡る旅、今回はシエナに注目してみましょう。 シエナはフィレンツェから快速バスにのり1時間ほどで着く古都で、歴史地区は1995年にユネ...

2024.12.05

コレッジョの”大仕事”

【宗教画:5】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ ※カバーの絵:サン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ聖堂天井画 Via Franceginaを巡る旅、第12話ではパルマの街をご紹介しました。ご紹介した通りパルマは美食と文化の遺産がとても魅力的な街ですが、この地にイタリアルネッサンス...

2024.11.28

ラファエロ作《サン・シストの聖母》の旅

【宗教画:4】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ ※カバーの絵:《サン・シスト(システィーナ)の聖母》1512年頃~1513年頃 アルテマイスター絵画ギャラリー ドレスデン 巡礼路を巡る旅の中でピアチェンツァという街を紹介致しました。ボローニャから電車で1時間20分、ポー川流域にある...

2024.10.29

ヴァラッロの聖なる山を巡る旅

【宗教画:3】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ 巡礼路を巡る旅、今回は少し寄り道をして、少し変わった別の「巡礼」をご紹介致します。 北イタリア、ピエモンテ州にあるヴァラッロという街をご存じでしょうか。ミラノから北西80キロにある、人口約7000人の美しい街です。ヴァラッロはセジ...

2024.08.28

フィリッポ・リッピとプラート

【宗教画:1】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ 皆さま、プラートという名前をご存じでしょうか。イタリア中部、フィレンツェのサンタ・マリア・ノッヴェッラ駅から電車で20分ほど移動すると到着できるトスカーナ州の街です。街の主な観光名所はのんびりと散歩しながらまわれますので、フィレンツェへ...